你有没有想过,为什么工厂里的机械臂能精准抓取零件而不失误?或者,为什么自动门在你走近时总能及时打开?这一切的秘密,都藏在一个看似微小却至关重要的参数中——光电开关的感应距离。作为工业自动化领域的“隐形守护者”,光电开关通过光信号检测物体,而它的感应距离直接决定了系统的可靠性和效率。今天,我们就来深入探讨这个话题,揭开光电开关感应距离的神秘面纱,帮助你理解其原理、影响因素和实际应用,让技术不再遥不可及。

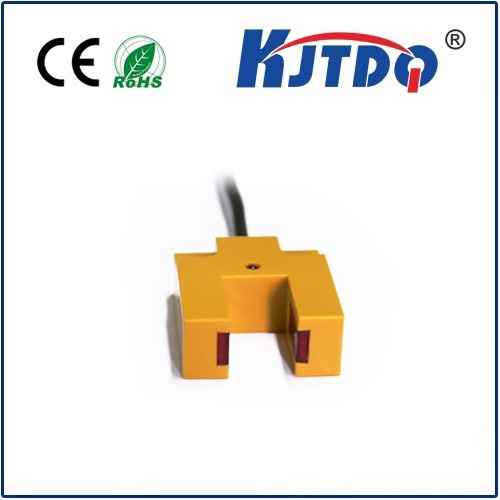

光电开关,顾名思义,是一种利用光(通常是红外光或可见光)来检测物体的传感器。它的工作原理很简单:发射端发出光束,接收端捕捉反射光或中断光信号,从而判断物体的存在或位置。感应距离,指的是光电开关能可靠检测到物体的最大范围,通常以毫米或米为单位。这个距离不是固定不变的——它会受到多种因素影响,进而影响整个系统的性能。想象一下,如果感应距离太短,设备可能无法及时响应;如果太长,又容易误触发。因此,掌握感应距离的奥秘,是优化自动化系统的关键一步。

什么决定了光电开关的感应距离?首要因素是光源的类型和强度。常见的光电开关使用LED或激光作为光源——激光型通常提供更远的感应距离(可达数十米),而LED型则更适合近距离应用(如几厘米到几米)。光源强度越高,光束穿透力越强,感应距离自然就越大。但这里有个陷阱:环境光干扰。在强光环境下(如阳光直射的户外),光电开关的信号可能被“淹没”,导致感应距离缩短甚至失效。因此,工程师们常选用*抗干扰型*光电开关,通过调制光信号来抵御环境光的影响。另一个关键因素是物体的特性,比如颜色、材质和表面反射率。深色或不反光的物体吸收更多光,会减少反射信号,从而缩短感应距离;反之,浅色或反光物体则能延长距离。例如,在包装流水线上,检测黑色塑料盒可能需要调整光电开关位置,以确保可靠感应。

优化感应距离不是玄学,而是基于科学的调整策略。首先,选择合适的光电开关类型至关重要。对射式光电开关(发射端和接收端分开)通常提供更远的感应距离和更高精度,适用于长距离检测,如传送带监控。而反射式(发射接收一体)则更紧凑,适合空间受限的场景,但距离相对较短。其次,*安装位置和角度*的微调能显著提升性能。将光电开关对准物体路径的中心,避免偏角,可以减少信号损失;同时,定期清洁透镜能防止灰尘积累导致的距离衰减。在实际操作中,许多用户忽略了一个简单技巧:调整灵敏度旋钮。现代光电开关大多内置可调灵敏度,通过旋钮或软件设置,能轻松拉长或缩短感应距离,适应不同工况。记住,测试是关键——在部署前,用实际物体进行多次校准,能避免后期故障。

说到应用,光电开关的感应距离在工业自动化中扮演着核心角色。在汽车制造中,光电开关监控装配线上的零件位置,感应距离的精准度确保机器人手臂的毫米级操作。如果距离过短,可能漏检零件;过长则可能误触发停机。物流仓储系统是另一个经典例子——AGV小车(自动导引车)依靠光电开关检测货架距离,避免碰撞。这里,感应距离的稳定性直接关系到仓库效率和安全性。不仅如此,在智能家居领域,如自动感应水龙头或照明系统,短距离光电开关(几厘米内)提供无缝用户体验,体现了技术的人性化设计。这些应用都证明,感应距离不是孤立参数,而是系统集成的基石。

常见问题也不容忽视。许多用户反馈“感应距离突然变短”,这往往源于环境变化或设备老化。比如,*高温环境*会使光源衰减,建议选用宽温型光电开关;而振动可能导致透镜偏移,定期维护能防患未然。另一个误区是堆砌关键词——别以为“光电开关”和“感应距离”重复出现就能提升SEO。真正有效的做法是将它们融入实用内容中,就像我们这里讨论的优化技巧一样自然。

光电开关的感应距离远不止一个数字——它是技术、环境和需求的完美平衡。通过理解其原理和影响因素,你能轻松驾驭工业自动化的核心工具,提升效率,降低成本。下次看到那些默默工作的传感器时,你会知道,它们背后的“光之距离”正守护着我们的智能世界。